清华物理系与高研院在冷原子物理领域取得重要突破

清华新闻网2月25日电 “线性响应”是近代物理学的重要基石之一。1957年著名日本理论物理学家久保(Kubo)提出的久保公式奠定了线性响应理论的数学基础。这一理论将物理系统对外部微扰的动力学响应与其平衡态下的关联函数联系起来,为实验提取物理系统的平衡态性质提供了理论基础。自从线性响应理论建立以来,该理论在量子物态测量中获得了广泛的应用,从凝聚态物理中的输运测量、角分辨光电子谱、中子散射谱等,到冷原子物理中的布拉格谱、光晶格调制谱等众多实验的分析,都是建立在这一理论基础之上。这充分展示了线性响应理论在揭示量子系统平衡态性质方面的强大作用。

而另一方面,物理系统总是和其周边的环境不可避免地存在耦合,这种耦合会造成耗散效应。而此前的线性响应理论,考虑的外部微扰都是厄米算符描述的物理过程。然而,耗散效应是被非厄米算符来描述的。换句话说,此前的线性响应理论,并没有把物理系统对非厄米耗散过程的响应作为一种探测平衡态关联的手段。这里的客观原因是因为此前研究的物理系统中,虽然耗散普遍存在,但都难以精准地控制耗散的强度和作用时间,因此,难以利用耗散作为探测手段。

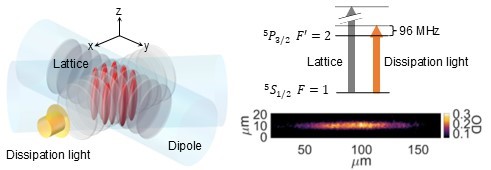

图1.在冷原子体系中可控地引入耗散效应

但这一情况随着冷原子物理的发展改变了。通过激光诱导一个原子从基态到激发态的耦合,利用激发态的自发辐射效应,可以可控地引入耗散效应。通过这种方式引入的耗散,其形式、强度和作用时间都可以通过激光来控制。例如,2019年法国巴黎的实验组就利用这一技术手段研究了量子多体系统中的耗散效应。受到这一进展的启发,清华大学高等研究院翟荟教授课题组推广了线性响应理论,把可控的耗散作为探测系统关联性质的新的“探针”。他和合作者将久保公式推广到系统对耗散的动力学响应,并发现这种响应可以揭示系统平衡态的另一类关联函数。他将这一理论拓展命名为“非厄米线性响应理论”。这一成果以“非厄米线性响应理论”(Non-Hermitian linear response theory)为题,于2020年5月发表于《自然·物理》(Nature Physics)。

国际同行在后续研究论文中指出,这是1957年久保公式提出以来,首次被推广到非厄米扰动。这一理论的一个重要预言,就是常规的物态对耗散的响应都表现为指数函数,而对于具有强关联性质的物态,其对耗散的响应表现为亚指数函数,而亚指数因子给出了强关联物态的临界指数,而临界指数反应了系统内禀的关联强度。这也体现了“非厄米线性响应”的独特用处。

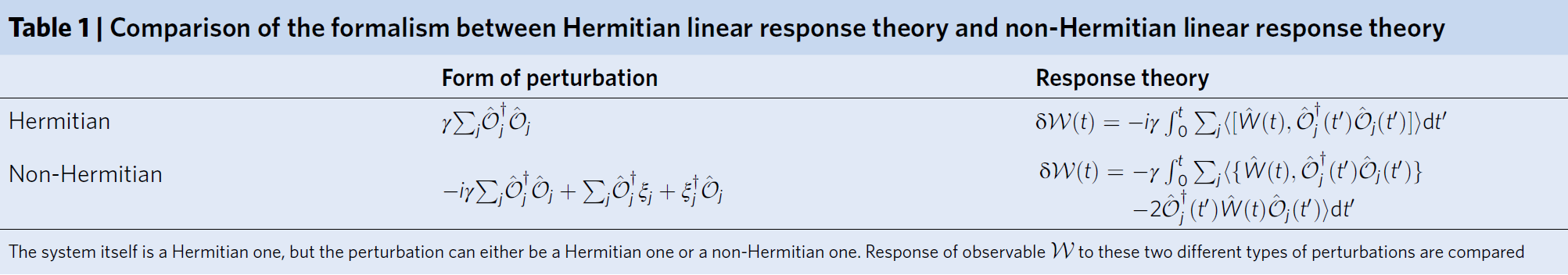

图2.非厄米线性响应理论(第二行)和此前线性响应理论久保公式(第一行)的对比

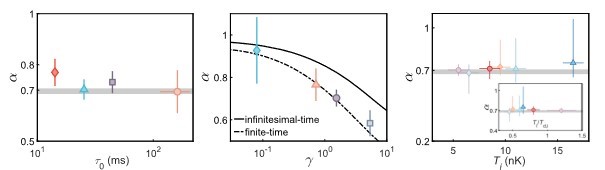

然而,一个新的理论的建立,还需要通过实验的定量检验。清华大学物理系陈文兰副教授的超冷原子实验平台,经过几年的建设,已经具备了检验这一理论的条件。因为一维原子气体的临界指数是此前理论上知道有可靠方法计算的,所以在一维气体中可控地引入耗散,观测到理论预言的亚指数行为,并将亚指数因子和理论给出的临界指数对比,就可以检验“非厄米线性响应”的关键预言。沿着这一研究思路,陈文兰课题组用光晶格中的超冷铷87原子构筑了一维量子气体系统,并在其中可控地引入耗散,观察到原子数随耗散持续时间表现出亚指数衰减行为。实验通过改变耗散强度、原子间相互作用强度和体系的温度,发现亚指数因子仅与体系的相互作用强度有关,与耗散强度无关,并对温度变化表现出鲁棒性。这充分说明这一亚指数因子反应的是系统的内禀属性。该工作还将非厄米线性响应理论从零温领域进一步地推广到了有限温领域,考虑了有限温度和有限作用时间的影响,将亚指数因子和理论计算的系统内禀的临界指数做了精准的对比,从而定量检验了“非厄米线性响应”理论,并首次给出了一维体系临界指数的实验测量。

图3.实验观测到亚指数因子和耗散强度无关(左),和原子间相互作用的关系和理论预期吻合(中),以及对温度不敏感(右)

相关研究成果以“强相关量子气体中的普遍耗散动力学”(Universal dissipative dynamics in strongly correlated quantum gases)为题,于2月19日在线发表于《自然·物理》(Nature Physics)。这一工作定量地检验了清华大学高等研究院翟荟教授课题组在2020年5月发表在《自然·物理》上“非厄米线性响应理论”(Non-Hermitian linear response theory)一文中提出的“非厄米线性响应理论”。至此,经过五年的接续努力,清华物理系和高研院从事冷原子物理研究的科研人员,从理论提出到实验验证,完整地发展出来“非厄米线性响应”这一新的物理概念。

清华大学物理系博士生赵雅娟、田野和叶继来为论文共同第一作者,清华大学物理系陈文兰副教授、胡嘉仲副教授和中国工程物理研究院陈宇研究员为论文通讯作者。论文合作者包括日内瓦大学姚和朋博士和清华大学高研院博士生武悦。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41567-025-02800-4

本文链接:https://19150.com/cul/21611.html