清华材料学院突破性研究:二维半导体器件成功经受太空考验

清华新闻网2月24日电 随着人类对太空探索的不断深入,卫星技术在通信、导航、气象监测等领域发挥着日益重要的作用。然而,太空环境的极端条件,如辐射、微重力和高/低温等,对卫星核心电子器件的性能提出了严峻挑战。其中,传统的硅基晶体管由于短沟道效应和表面粗糙导致的载流子散射问题,逐渐接近其理论极限。二维过渡金属硫族化合物作为有望超越硅基技术极限的新一代半导体材料受到学术界和产业界高度重视,但其空间环境稳定性长期缺乏实证研究。

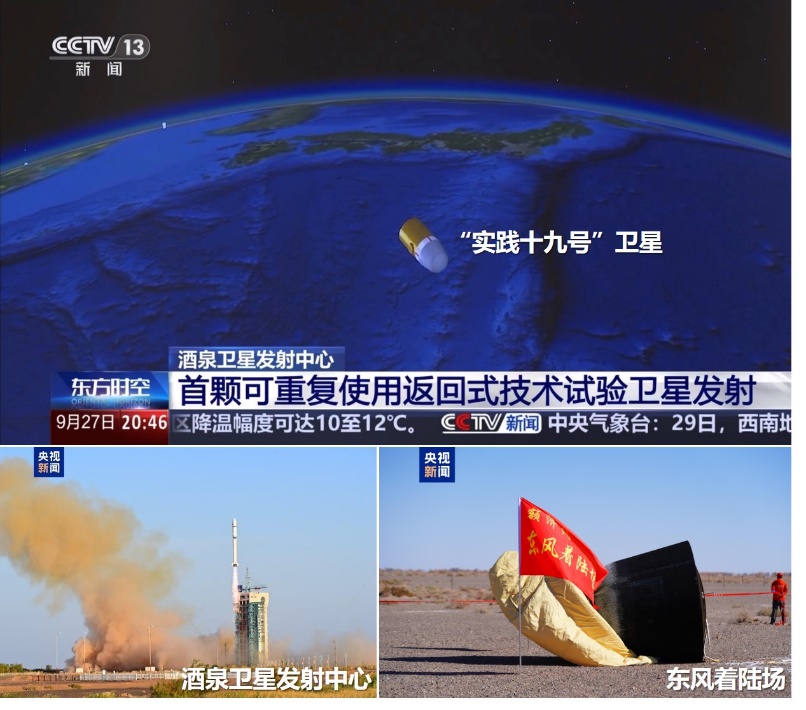

近日,清华大学材料学院吕瑞涛课题组依托“实践十九号”卫星,在国际上率先开展了二维半导体材料与器件的空间在轨验证实验。“实践十九号”卫星是由中国航天科技集团有限公司第五研究院抓总研制的首颗可重复使用返回式技术试验卫星。卫星搭载了吕瑞涛团队研制的“基于二维半导体材料的电/光学器件”载荷,载荷顺利完成了在轨飞行试验。该研究为二维半导体材料的太空环境适应性研究提供了新的研究思路和技术范式,对推动二维材料电子器件的发展具有重要意义。

图1.“实践十九号”卫星发射与回收(来源:央视新闻)

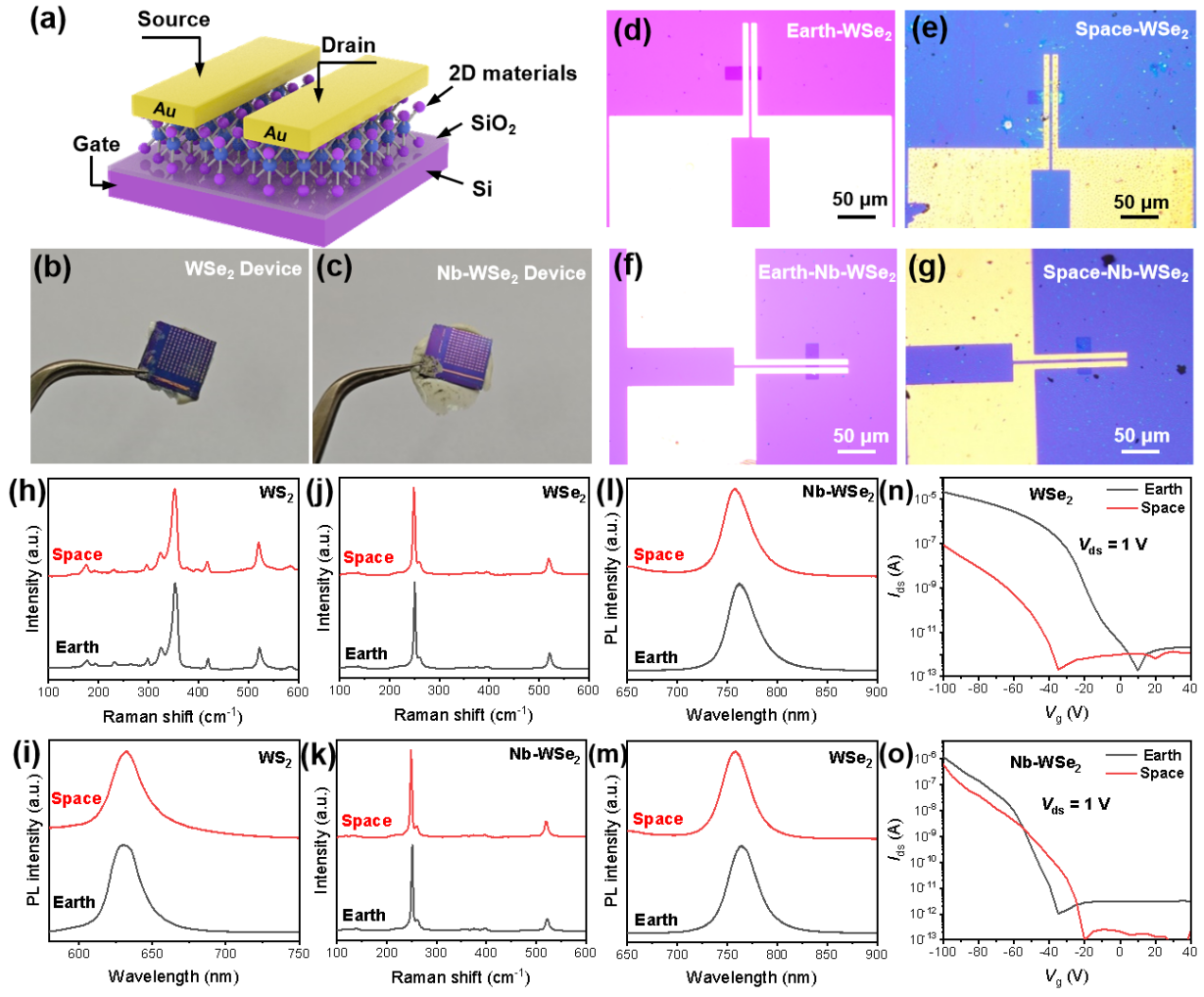

研究团队通过化学气相沉积工艺成功制备出二维WSe2及铌掺杂WSe2材料,并以此为基础开发了场效应晶体管(FET)器件。该批二维材料与器件搭载于“实践十九号”返回式卫星,暴露于太空辐射、微重力和高/低温环境中。卫星返回后,研究团队同时对储存在地球上和经过太空飞行试验的材料及器件进行了光学及电学性能测试。测试结果表明,基于WSe2和铌掺杂WSe2的材料及FET器件在太空环境暴露后仍保持良好的半导体特性,开关电流比保持在106-107量级,显示出优异的光学和电学稳定性。此外,研究团队采用化学气相沉积法制备了单层及双层WSe2和MoSe2样品,将同批次样品分为空间舱内存储和地面存储两组进行对比实验。卫星返回后,通过拉曼光谱和光致发光谱表征发现,舱内样品的发光强度显著高于地面样品,而半峰宽基本保持不变,进一步证明了二维半导体材料在太空环境中的良好适应性。

吕瑞涛课题组主要从事碳基低维材料缺陷设计及性能调控研究,侧重于晶格缺陷的可控构筑、原子级构型解析以及在清洁能源存储/转换、超灵敏分子探测等领域的应用。该研究表明,二维TMDCs材料在太空环境中表现出优异的光学和电学性能稳定性,为研发高性能空间电子器件提供了重要实验依据,也为未来在抗辐射电子器件和高灵敏度光学传感器等先进空间技术中的应用提供了新的可能性。

图2.二维半导体材料与器件太空在轨飞行试验前后对比研究

相关研究成果以“二维半导体材料太空环境适应性研究”(Space environment adaptability of two-dimensional semiconductor materials)为题,于2月21日发表于《国家科学评论》(National Science Review)。

清华大学材料学院2020级博士生俞凌枭、2024级博士生孙湜然和中国航天科技创新研究院贾怡研究员为论文的共同第一作者,清华大学材料学院吕瑞涛教授为论文的通讯作者。清华大学深圳国际研究生院康飞宇教授给予了重要指导。研究得到国家重点研发计划项目、实践十九号可重复使用返回式技术试验卫星项目、中国航天科技创新研究院和中国空间技术研究院的支持。

论文链接:

https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaf064/8029903

本文链接:https://19150.com/cul/21609.html