清华团队研发可降解外周神经接口,实现实时监测与修复

清华新闻网2月20日电 在神经损伤的早期愈合过程中进行实时监测,对于收集生理和病理信息以便及时干预并实现最佳临床结果至关重要。虽然传统的植入式外周神经接口能够直接接触神经纤维,进行精确的监测和调控,但其非可降解设计在神经损伤修复中的应用却受到了限制。

近日,清华大学材料学院尹斓副教授团队联合清华大学电子系张沕琳副教授,中国人民解放军总医院骨研所王玉副研究员、彭江主任团队,北京航空航天大学生物与医学工程学院樊瑜波团队,研发出了用于神经监测和修复的可降解外周神经接口,首次实现了对神经修复效果的实时动态监测,还可用于对神经瘤的早期诊疗。

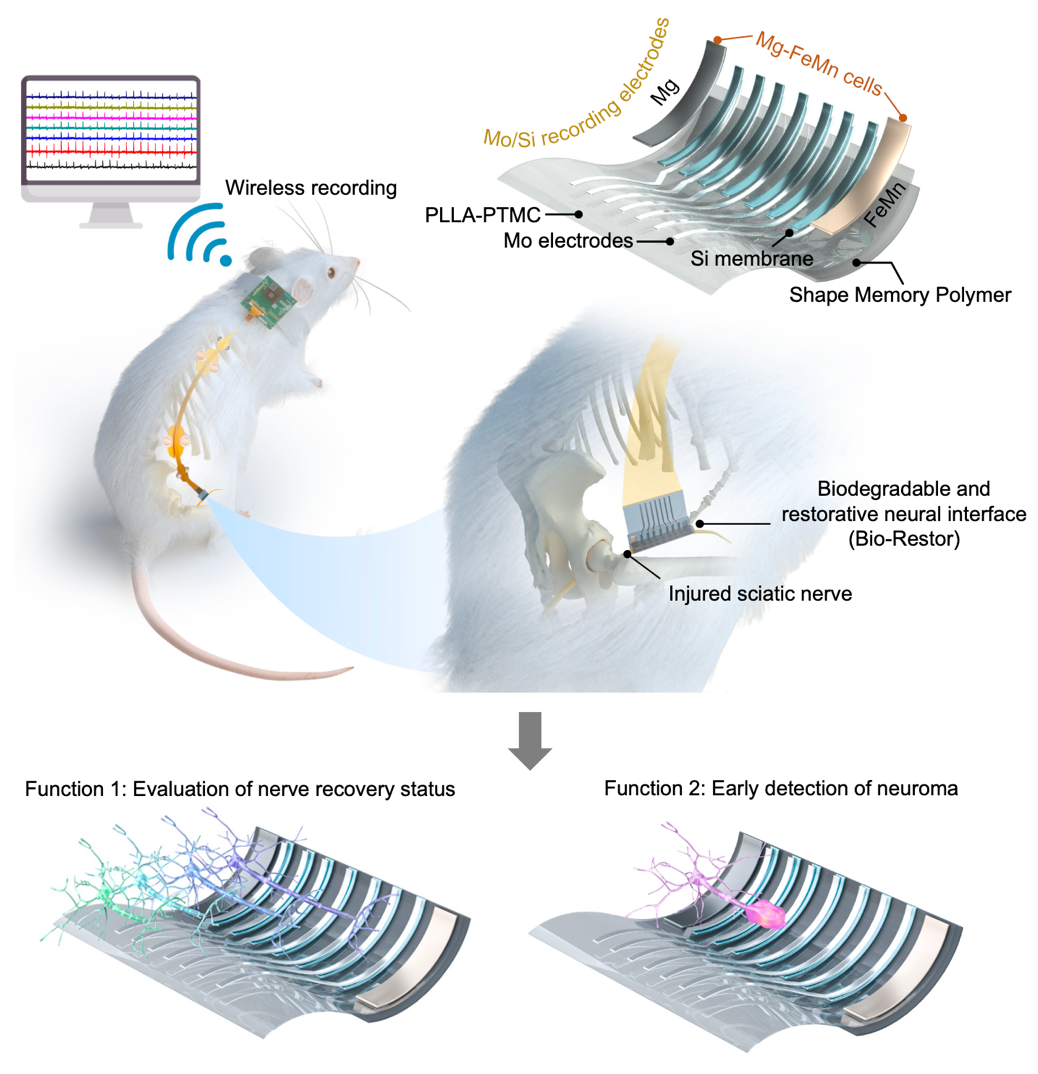

用于神经监测和修复的可降解外周神经接口

研究人员开发了一种具有信号监测功能的可降解电刺激神经接口,可用于实时跟踪长截断损伤神经的恢复情况和神经瘤的早期诊断。该神经接口通过无线神经信号采集,结合机器学习方法,可在体判断神经再生长度和步态恢复状态,并能早期识别出神经瘤的形成,从而实现及时干预并显著改善治疗效果。该神经接口的所有组成材料均可降解,可有效避免二次手术取出,降低了感染风险和继发性组织损伤。

相关研究成果以“一种用于神经病理性损伤修复和监测的生物可降解外周神经接口”(A biodegradable and restorative peripheral neural interface for the interrogation of neuropathic injuries)为题,于2月17日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

清华大学材料学院已出站博士后王柳(现为北京航空航天大学生物与医学工程学院助理教授)为论文第一作者,清华大学电子系博士毕业生雷佳鑫、中国人民解放军总医院骨研所博士毕业生张铁元和镁伽机器人公司研发科学家汪世溶为论文共同第一作者。尹斓、张沕琳、王玉、樊瑜波和北京航空航天大学生物与医学工程学院王丽珍教授为论文共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金、北京市自然科学基金和北京市科技新星计划等的支持。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-56089-1

本文链接:https://19150.com/cul/21599.html