清华材料团队突破性调控交错磁体的晶体对称性

清华新闻网2月13日电 清华大学材料学院/先进材料教育部重点实验室宋成、潘峰团队近日在交错磁体领域取得重要进展,首次实现了从晶格维度对交错磁体的高效调控。

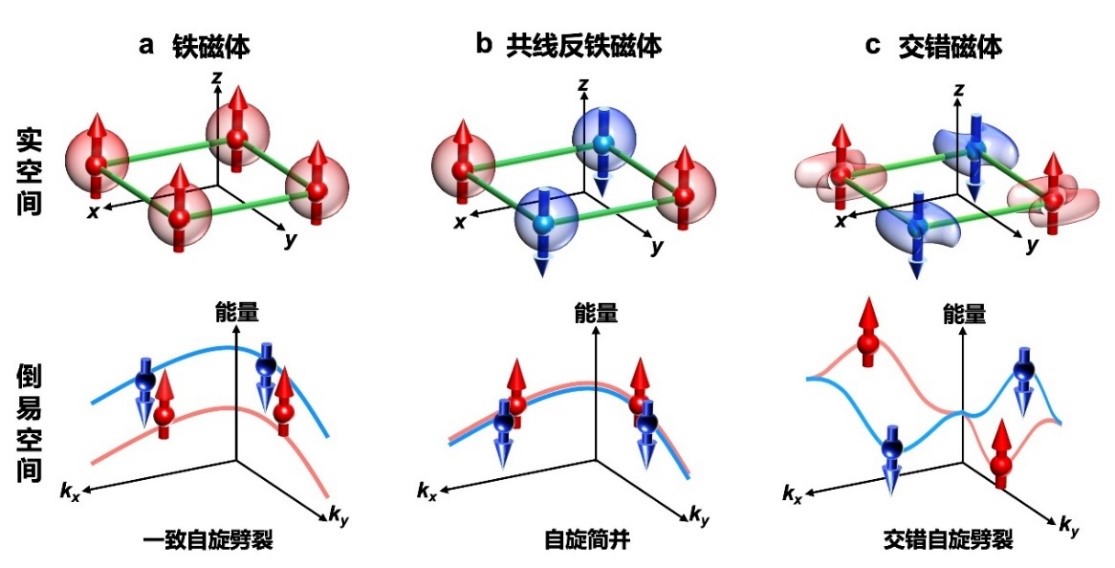

传统观点认为,铁磁与反铁磁的特征是互相排斥、泾渭分明的。2019至2022年期间,国内外多个研究组从理论上提出了一种新的磁性物相——交错磁体(altermagnet),打破了近百年来的这一认知。交错磁体融合了铁磁体具有自旋劈裂能带和反铁磁体本征频率高的双重优势,如果能通过有效调控在信息存储领域中加以利用,将有望大幅提升信息存储的速度、密度和能效(图1)。2022年5月,宋成及合作者与美国康奈尔大学丹尼·尔拉夫(Daniel Ralph)研究组同期独立报道了交错自旋劈裂力矩效应,被国际同行认为是验证交错磁体概念的“原创性实验”,2025年,国内外多个研究组通过角分辨光电子能谱技术直接观测到交错自旋劈裂能带。交错磁体的系列发现与“筷子”成功夹住火箭等一起入选了《科学》2025年度十大科学突破。

图1.铁磁、反铁磁和交错磁体的自旋构型对比

以往交错磁体领域的研究主要聚焦于从输运性质和谱学特征角度对交错磁体进行表征,而对交错磁体的调控则局限于奈尔矢量的层面,尤其是利用奈尔矢量的取向调控反常霍尔效应等磁电输运现象。研究团队通过分析发现,交错磁体的形成源于相反取向的磁性子晶格附近截然不同的晶体环境,因而交错磁体的序参量不仅依赖于奈尔矢量的取向,还强烈敏感于晶体对称性。相较于对奈尔矢量调控的广泛研究,研究者们对晶体对称性层面的调控却鲜有关注。基于这一研究现状,研究团队认为,如果能跳出传统的研究视角,利用晶体对称性实现对交错磁体的调控,将为进一步揭示交错磁体的本质和产生新奇磁电输运现象等提供新的维度。

常见的交错磁体(如RuO2、Mn5Si3、MnTe等)材料,要么具有极高的对称性,而且对称性不易被操控,要么对称性较低,不存在继续调控的空间,往往难以实现对交错磁体晶格维度的调控。因而研究团队聚焦于一种新型的交错磁体材料锑化铬(CrSb),它的突出特征是兼顾了极高的对称性和易操控的晶格特性。块体CrSb的奈尔矢量平行于高对称的晶轴,具有高对称的磁空间群,反常霍尔效应等磁电输运现象都被严格限制,因而序参量无法被读出,操控也存在巨大困难。但CrSb六方晶系特有的易形变、易操控的晶格特征又赋予了CrSb薄膜产生反常霍尔效应等现象的可能性。

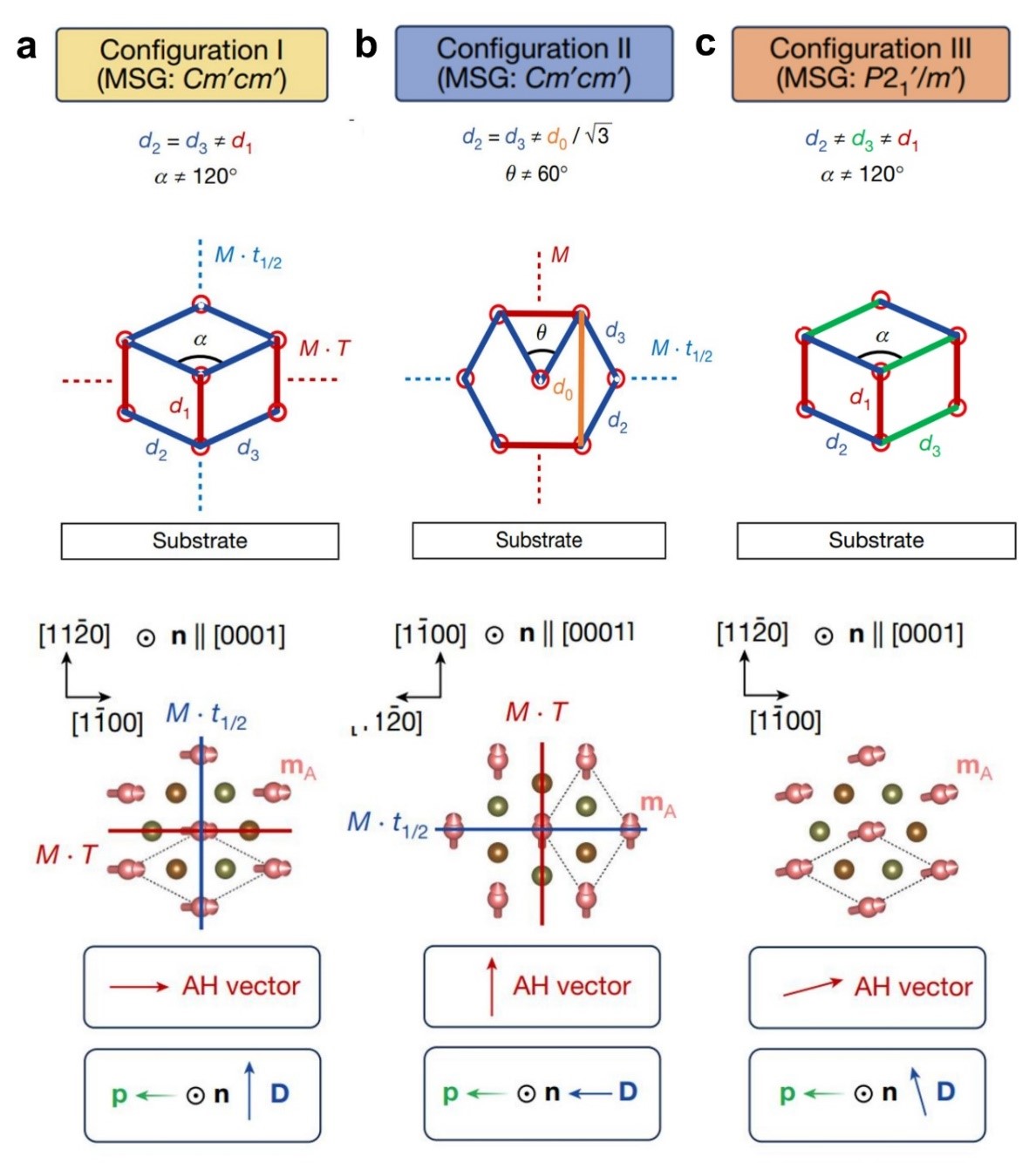

基于上述认识,该研究通过综合基片选择和生长条件控制等手段,生长出了高对称晶面(0001)面垂直于基片表面的CrSb薄膜,在保持奈尔矢量的易轴取向不变的条件下成功诱发了CrSb中不同类型的晶格畸变,从而实现了镜面对称性的破缺和磁空间群的转换(图2)。交错磁体序参量也随着磁空间群的转换而发生了重构,成功地在晶体对称性维度实现了对交错磁体的调控。这不仅意味着能够产生沿不同方向的反常霍尔矢量,而且能够改变两个磁性子晶格之间的磁相互作用的形式,产生不同取向的Dzyaloshinskii-Moriya矢量。

图2.CrSb交错磁体序参量的重构和电学行为。(a)-(c),引入应变获得的三种CrSb薄膜的晶格畸变、对称性破缺和反常霍尔矢量

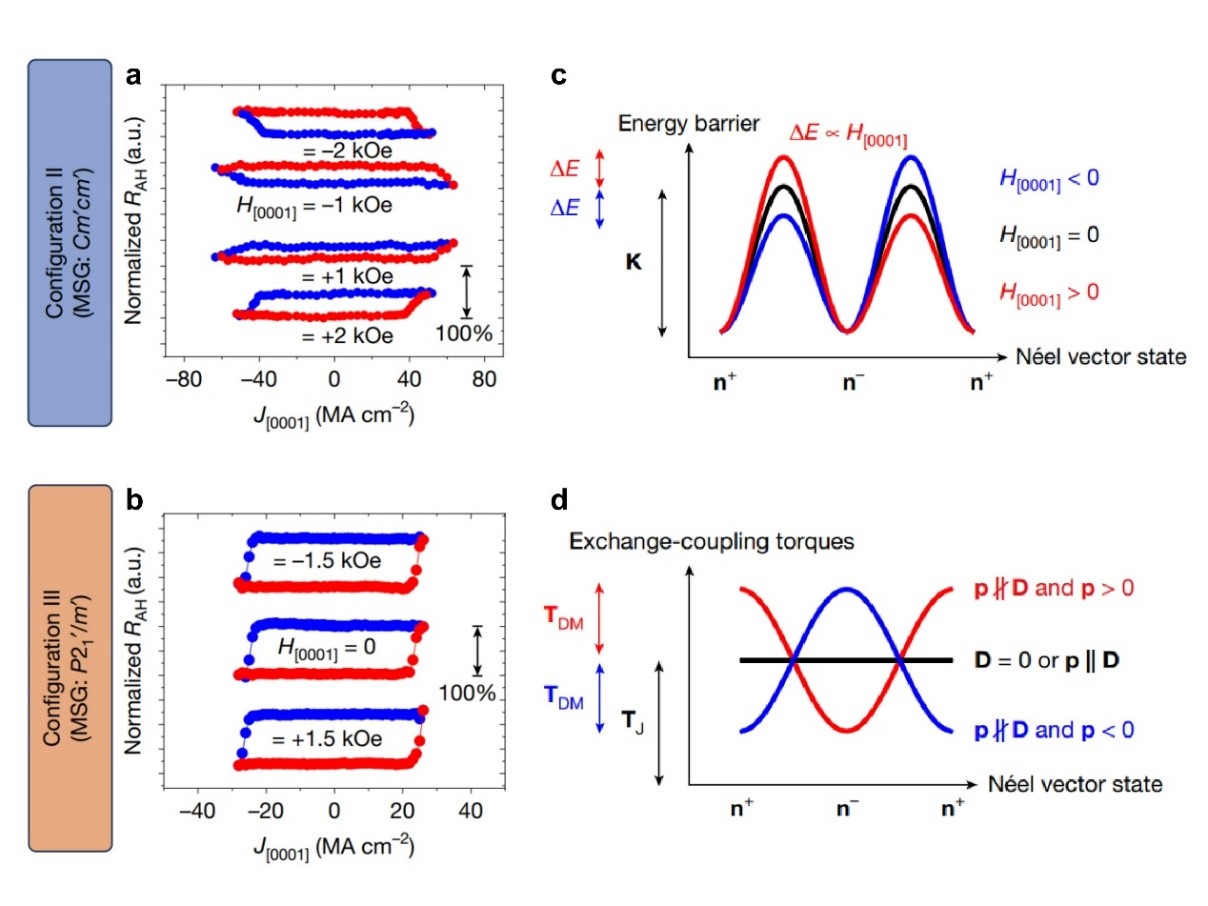

这一系列变化深刻地影响了CrSb薄膜中的电学输运行为和序参量的动力学特征。基于重构后的交错磁体,有以下两项具体发现。第一,首次在交错磁体中实现室温自发的反常霍尔效应(图2)。此前基于奈尔矢量维度的调控始终无法让交错磁体中的反常霍尔效应兼顾室温和自发两个特性,而晶格维度的调控则让大家期待已久的交错磁体序参量的室温电学探测成为了现实,为基于交错磁体的信息存储器件的数据读出提供了重要契机。第二,提出了交错磁体序参量的零磁场电学翻转判据:当电流产生的自旋极化(p)、奈尔矢量(n)和Dzyaloshinskii-Moriya矢量(D)两两之间均存在垂直分量时,180度电学翻转可以在零磁场的条件下实现(图2)。交错磁体在晶格层面的可调控特征丰富了其序参量电学翻转的物理机制。研究团队实现了有、无磁场辅助的两类电学翻转模式,翻转效率均比铁磁高一个数量级,为交错磁体信息存储单元的低功耗数据写入提供了新策略(图3)。

该研究中,对于交错磁体的晶体对称性的调控超越了简单的“量变”积累,而实现了磁空间群转换的“质变”,不仅体现于对反常霍尔效应以及电学翻转模式的调控,还将为交错磁体的能带及其演生的自旋劈裂力矩等研究提供新的视角。

图3.CrSb/重金属异质结中两种不同的电学翻转模式。(a)磁场辅助的电学翻转;(b)零磁场电学翻转;(c)磁场诱导非对称性的势垒;(d)电流产生非对称性的驱动力

相关研究成果以“利用晶体对称性操控锑化铬中的交错磁体序参量”(Manipulation of the altermagneticorder in CrSbvia crystal symmetry)为题,于2月12日在线发表于《自然》(Nature)。

材料学院2020级博士生周致远为论文的第一作者,宋成教授和潘峰教授为论文的通讯作者,其他重要合作者包括材料学院博士后褚瑞月、2019级博士生白桦和2020级博士生韩磊,以及香港科技大学物理系刘军伟教授、博士生程星恺和胡梦黎。研究得到国家基金委专项项目和国家重点研发计划等的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1038/s41586-024-08436-3

本文链接:https://19150.com/cul/21584.html